新型コロナウイルスの流行を契機に、政府や企業は、これまでの書面・対面・押印の手続きを見直し、オンラインのみで完結する電子契約を積極的に取り入れようとする機運が高まりました。令和2年7月、政府は経済団体とともに、「「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言」を採択しました。

この宣言では、「書面、押印、対面」を見直し、行政手続と民間取引の双方におけるデジタル化を推進することが掲げられ、民間取引に関しては押印の廃止や書面の電子化、電子署名の活用等が挙げられました。

電子署名については、近年、クラウドを利用した新しいタイプの電子署名サービスが出現し、迅速性や利便性を背景に普及しつつあります。令和2年7月の「企業IT利活用動向追跡調査」によると、取引先との間で電子契約を採用していると回答した企業は約4割でした。さらに、電子契約採用を検討していると回答した企業は4割弱存在し、企業の電子契約への関心の高さがうかがえます。

電子契約とは

電子契約とは、契約書や注文書・請書を電磁的記録(電子文書のこと)で作成する契約方法です。民法(明治29年法律第89号)第522条第2項は、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」として、契約方式の自由を定めています。したがって、書面を作成しない電子契約であっても契約は成立します。法令によっては、契約において一定の内容を記載した書面の交付を義務付けているものがありますが、電子文書で代えることができる旨の規定が置かれているものもあります。

電子契約とは、契約書・注文書などの書類を電子文書で作成する契約方法。

電子契約のメリット

電子契約の第1のメリットは、迅速性と経済性です。紙の契約書の場合、契約書の印刷、押印、相手方への郵送、返送など手間と日数を要します。その点、電子契約は電磁的記録を電子的に送信するため、簡便・迅速に手続きを行うことができます。

また、税法上、契約書等の取引情報に関する書面は一定期間保存する義務があり、紙として保存するためのスペースが必要ですが、電子契約の場合は、電子帳簿保存法において、電子契約に関する電磁的記録をそのまま保存する方法が認められています(同法第 10 条)。さらに、文書による契約書には原則として印紙税がかかりますが、電子契約書は課税文書に当たらないとされています。

第2のメリットとして、締結した契約の管理の利便性です。電磁的記録であれば検索ができるので、決済や税務申告に必要な情報収集も容易になり、監査の効率が著しく向上します。

そして第3のメリットとして、改ざんの防止や検証ができることが挙げられます。電子文書は、なりすましや改ざんが容易であるというデメリットがありますが、紙の文書であっても改ざんや押印・署名の偽造は可能です。しかし、電子証明書やタイムスタンプ等の信頼性の高い方法を用いた電子契約では、改ざんの防止や検証が紙の文書よりも厳格に出来ます。

電子契約のメリット1:迅速性と経済性

電子契約のメリット2:管理の利便性

電子契約のメリット3:改ざん防止と検証

電子契約の民事訴訟上の取扱い(電子署名法第 3 条)

契約の成立や内容をめぐって裁判になった際に、署名・押印がある契約書は有力な証拠となり得ます。民事訴訟で書面による証拠を提出する場合には、その書面の作成者とされる人が、本人の意思に基づいて作成したものであることを証明しなければなりません(民事訴訟法第228条第1項)。

その際、証拠として提出した書面に、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、その文書は真正に成立したものと推定されます(同法第228条第4項)。ただし、書面に本人名義の署名や押印があるだけでは文書の真正な成立の推定は認められず、本人の意思に基づく署名または押印であることを証明する必要があります。

印鑑の場合、通常は一定の水準以上の注意をもって管理すると考えられます。そのため、文書に押印されている印影が、印鑑証明書などにより、本人の印鑑により押印されたものであると認定されれば、反証のない限り、その印影は本人の意思に基づいて行われたものと推定され

ます(一段目の推定)。これにより、民訴法第228条第4項に基づき、その文書について真正な成立が推定されます(二段目の推定)。この論理を「二段の推定」といいます。

| 紙の文書の場合 | 電子文書の場合 | |

|---|---|---|

| 一段目の推定 | 本人の印鑑による印影であることが認定されれば、本人の意思による押印を推定する | 本人の電子署名であることが認定されれば、本人の意思による電子署名の生成を推定する |

| 二段目の推定 | 本人の(意思による)押印があれば、私文書の真正な成立を推定する(民訴法第228条第4項) | 本人(の意思)による電子署名があれば、電子文書の真正な成立を推定する(電子署名法第3条) |

電子契約の場合は、一定の要件を満たす電子署名が行われていれば、当該電子文書は真正に成立したものと推定するとの規定が設けられています(電子署名法第3条)。なお、同法は、民訴法第22条第4項と同様に、二段の推定における二段目の推定と同じ効果を定めたものです。したがって、一段目の推定は、ここでも証明する必要があります。

電子契約においても、印鑑と同様に電子署名が本人の意思によるものであると証明できれば真正な成立とみなされます。

電子委任状

法人が結ぶ電子契約であっても、契約書となる電子文書に付される電子署名は、法人の組織名でなく個人の電子署名になります(電子署名法が電子署名の実施者が個人(自然人)であることを前提としている)。

実務においては、法人契約の全てに代表者が署名をすることは現実的ではなく、法人の代表者から委任を受けた社員が契約手続を行うこともあります。そこで、電子契約においても、当該使用人などが代表者から委任されていることを示すため、「電子委任状」を国の認定機関が発行し、使用人などがそれによって代理権を表示して契約手続を行えるようにしました。

この法律が、電子委任状法です。これによって、法人の代表者以外の者による電子署名であっても、契約の相手方が安心して法人と電子契約できるようにりました。

代理人が代わりに行う電子署名でも、電子委任状があればその契約は有効になります

電子署名とは

電子契約の方式に決まりはありませんが、電子文書の作成者のなりすましや改ざんを防止するために電子署名が用いられることが多いです。日本で法的に定義された電子署名は、電子署名法に基づくものです。

電子署名法に基づく電子署名

電子署名法とは、安全かつ信頼性のある電子商取引を促進するため、一定の要件を満たす電子署名が、手書きの署名や押印と同等に通用することを規定した法律です(平成13年4月施行)。

電子署名法に基づく「電子署名」とは、第2条において、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であり、

①当該情報が当該措置(電子署名)を行った者により作成されたことを示すものであること(本人性)

②当該情報について改変が行われていないことを確認できること(非改ざん性)

の2つの要件を満たしているものと定められています。

①の「本人性」においては、署名者が電磁的記録を作成したことを示すものであれば足り、署名者が誰であるかという身元確認がされている必要はありません。また、②の「非改ざん性」についても、将来的な技術変化に対応するため、具体的な方法の指定はされていません。

このように同条の電子署名の定義は、身元確認や一定の技術水準の充足が求められていない緩い定義であり、印鑑に例えると、三文判から実印まで全ての印鑑を含んだ概念といえます。

電子署名法に基づく電子署名は、本人性と非改ざん性を満たしている必要があるが、身元確認は必須ではない。

電子署名法第3条では、一定の要件を満たす電子署名が行われている場合には、当該電子文書は真正に成立したと推定するとしています。第3条が適用されるためには、

(ア)第2条第1項で定義される「電子署名」であること(①本人性、②非改ざん性)

(イ)「これ(当該電子署名)を行うために必要な符号及び物件(秘密鍵や IC カード等)を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるもの」であること

(ウ)本人による(本人の意思に基づく)電子署名であること

が要件とされています。第3条が適用される電子署名には、(イ)のとおり一定の技術水準が求められており、印鑑でいうところの実印に近い概念といえます。

電子署名法第3条

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

電子署名の仕組み

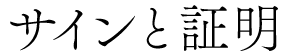

電子署名法第2条第1項の①本人性と②非改ざん性を、暗号技術を使って検証できるものを「デジタル署名」(digital signature)といいます。現在、デジタル署名に一般に用いられる暗号技術は、公開鍵暗号方式です。

公開鍵暗号方式とは、秘密鍵と公開鍵という2つの鍵を1組の暗号鍵として用い、2つの鍵を合わせたときに初めて暗号が解けるようにしたものです。デジタル署名を生成することを「署名」、デジタル署名が有効であることを確認することを署名の「検証」といいます。

署名したい電子文書と、署名者の秘密鍵(署名鍵ともいう)の両方を署名生成プログラムに投入すると、一種の暗号化が実施され、署名が生成されます。署名の検証には、署名生成時に用いた秘密鍵と1対1に対応する公開鍵を使います。この公開鍵が、署名者本人のものであることを示すことにより、署名が本人により生成されたことが示されます。

公開鍵の持ち主を特定するためには、電子証明書が用いられます。電子証明書とは、紙の世界の印鑑証明書に相当するもので、公開鍵とその持ち主が記載されています。署名者は、署名対象の電子文書、デジタル署名、電子証明書をセットで相手方に送信します。受信者は、電子文書、デジタル署名、電子証明書記載の公開鍵を検証プログラムに投入し、その3つが整合的かどうかを判定します。

認証と電子証明書

公開鍵暗号方式を用いた電子署名では、電子署名が本人のものかを証明するために、電子証明書を用います。電子署名法では、電子署名が本人のものかどうかを証明する業務を「認証業務」といいます(第2条第2項)。下の表は、国内における主な認証業務の種類です。電子署名法に基づくものとしては、公開鍵暗号方式を用いた電子署名の認証業務(特定認証業務)、特定認証業務のうち一定の基準を満たしたもので主務大臣に認定された認証業務(認定認証業務)があります。

| 認証業務 | 概要 | 発行対象 | 関連法令 |

|---|---|---|---|

| 特定認証業務 | 認証業務のうち、電子署名法で規定している技術的な基準に適合している認証業務(現在の基準では、公開鍵暗号方式を用いた電子署名の認証業務)。信頼性向上のために、第三者機関の認定を 受けている場合がある | 個人 | 電子署名法 第2条第3項、 同法施行規則 第2条 |

| 認定認証業務 | 特定認証業務のうち、電子署名法で規定している設備・本人確認の方法・業務体制等の基準に適合し、主務大臣の認定を受けた認証業務 | 個人 | 電子署名法 第4条 |

| 商業登記に基づく 電子認証制度 | 登記所に商業登記された法人の登記情報に基づき、登記所が行う認証業務。商業登記に基づくものであるという制度上、代表取締役や支配人の電子証明書のみが発行される | 法人 代表者等 | 商業登記法 第12条の2 |

認証業務を行う者は「認証局」と呼ばれます。認証局は、利用者の申請に基づき本人確認を行い、公開鍵とその持ち主を示した電子証明書を発行します。電子証明書を発行する際の本人確認のレベルは、認証局により異なります。

認定認証業務を行う認証局(認定認証局)は、主務大臣の認定を受ける基準として、住民票の写しや印鑑証明書などを用いた「利用者の真偽の確認」が要件となっているため、本人確認の信頼性は高いです。

一方、主務大臣の認定を要せず、特定認証業務を行う認証局(特定認証局)は、より簡便な方法での本人確認が可能です。本人確認の手段によっては、認定認証局の電子証明書に比べて信頼性が劣る可能性もありますが、その分、迅速かつ低価格で電子証明書が取得できるというメリットがあり、用途や目的に応じた使い分けが必要です。

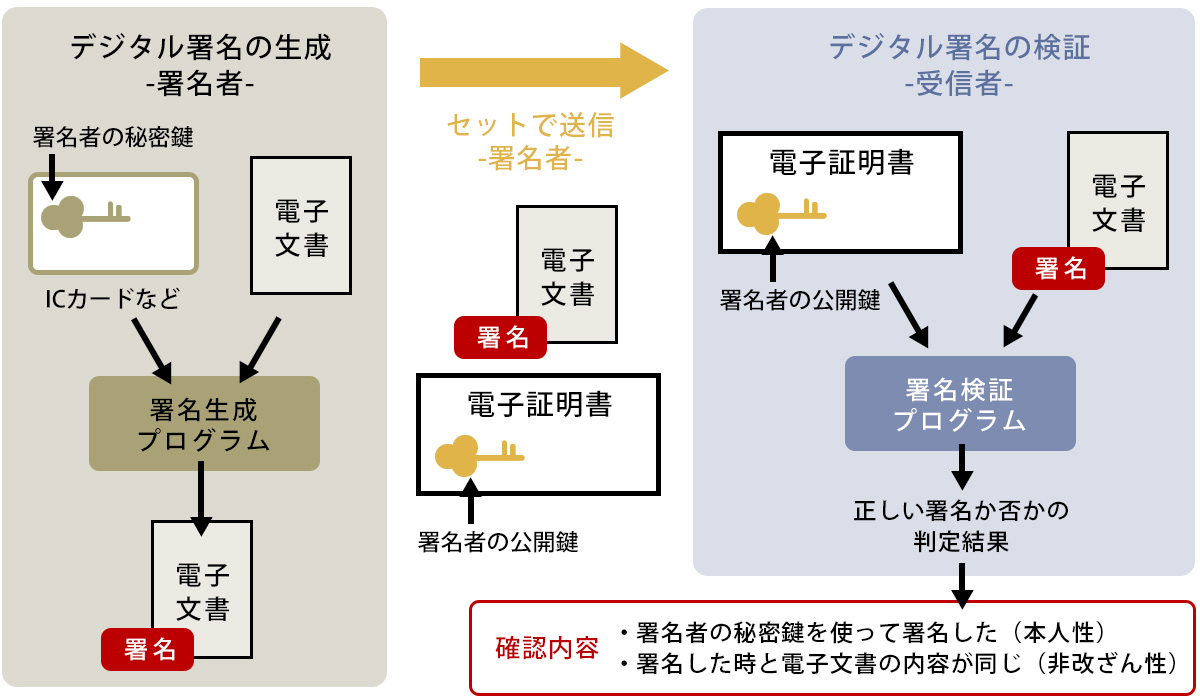

タイムスタンプと長期署名

電子証明書の有効期間は、電子署名法施行規則(第6条第4号)により、5年を超えないものとすることが定められています。デジタル署名だけでは、いつ署名が行われたか明らかでないため、電子証明書の有効期間内に行われたデジタル署名であることを証明するために、タイムスタンプが用いられます。

タイムスタンプとは、記録されている時刻にその文書が存在し(存在証明)、その時刻以降文書が改ざんされていないことを証明する(非改ざん性証明)ものです。タイムスタンプの信頼の基盤は、タイムスタンプを発行する時刻認証局(Time-Stamping Authority: TSA)が信頼できる第3者(Trusted Third Party: TTP)であることに基づいています。

これは、紙文書において、郵便局がTTP となり、その消印を用いるのと同じ考え方です。日本では、日本データ通信協会の認定を受けたTSAが発行する認定タイムスタンプが、信頼性の高いタイムスタンプとして扱われます。利用者は、タイムスタンプを付与したい電子データ(デジタル署名付き電子文書等)をTSAに送付します。TSAは、それに時刻情報を付与し、偽造できないようにして結合したタイムスタンプを利用者に送付します。

なお、タイムスタンプにも有効期間がありますが、期限切れ前に再びタイムスタンプを付加し続けることで、デジタル署名の有効性を延長し、検証できる状態を維持することができます。この方法を長期署名といい、国際標準化されたフォーマットが存在します。

認定タイムスタンプは、法令等でその利用が定められるなど、証明力への信頼性は高いですが、法的効果を定めた法律は日本にはないため、制度の永続性や国際的な通用性が保証されるかが課題となっており、総務省の検討会で、国の認定制度の創設について検討がなされています。

なお、タイムスタンプにも有効期間がありますが、期限切れ前に再びタイムスタンプを付加し続けることで、デジタル署名の有効性を延長し、検証できる状態を維持することができます。この方法を長期署名といい、国際標準化されたフォーマットが存在します。

認定タイムスタンプは、法令等でその利用が定められるなど、証明力への信頼性は高いですが、法的効果を定めた法律は日本にはないため、制度の永続性や国際的な通用性が保証されるかが課題となっており、総務省の検討会で、国の認定制度の創設について検討がなされています。

新しい電子署名サービス

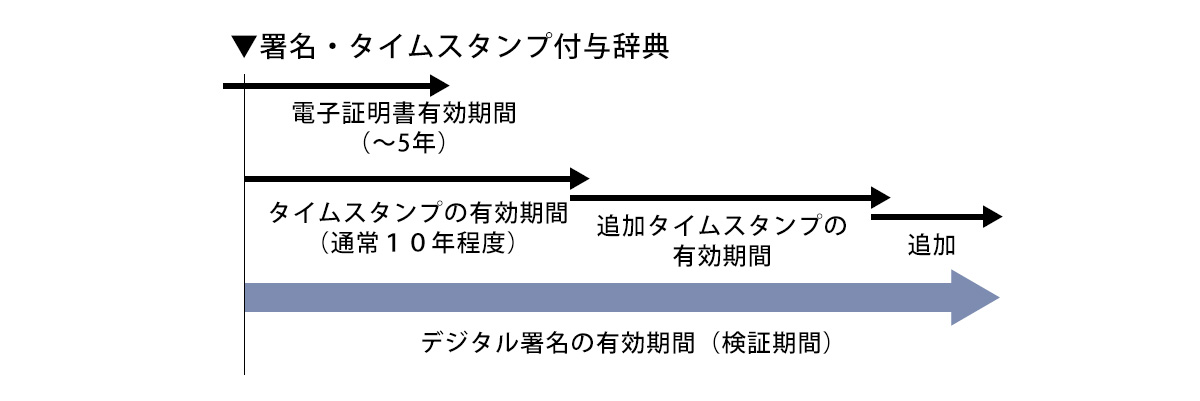

リモート署名

電子署名法の制定当時(平成12年)は、署名者が、秘密鍵が格納されたICカード等を手元に保管し、自身の環境下で署名を行うことが想定されていました(ローカル署名)。しかし、近年のクラウドサービスの普及やマルチデバイス化を背景に、署名者の秘密鍵をクラウドサーバに保管し、署名者の指示に基づき、クラウド上で第三者が署名者の秘密鍵を用いて暗号化を行う「リモート署名」が普及しつつあります。

リモート署名のメリットとしては、一定のネットワーク環境があれば、端末を選ばずにデジタル署名を利用できること、IC カードの紛失等のリスクがなくなることなどがあります。リモート署名では、本人以外が不正に署名できないよう、高度なユーザー認証とセキュリティが求められます。日本では、日本トラストテクノロジー協議会が、秘密鍵の管理や運用等に関して、リモート署名サービス事業者が参照すべきセキュリティ基準等を示した「リモート署名ガイドライン」を公表しています。

立会人署名型

電子契約において、取引の相手方にも契約書となる電子文書へのデジタル署名を求める場合、相手方にも電子証明書の取得等を行ってもらわなければならず、電子契約導入の大きな障壁となってきました。そこで近年、電子契約の際に、契約当事者のデジタル署名でなく、第三者であるサービス事業者が、立会人的な立場で自身のデジタル署名を用いる、「立会人署名型」の電子署名サービスが普及しています。

立会人署名型は、その簡便さから、日本の電子署名市場の過半を占めているとされます。

立会人署名型の仕組みとして一例を挙げます。まず、当事者Aが、サービス事業者の提供するクラウドサーバに、契約書となる電子文書をアップロードします。すると、相手方として指定した当事者Bのメールアドレス宛てに、当該電子文書へのアクセスURLが記載されたメールが届きます。当事者Bはメールに記載されたURLにアクセスして、合意の意思を示す操作をします。これにより契約が締結されます。

契約締結と同時に、サービス事業者から当事者AとB宛てに、サービス事業者のデジタル署名が付与された契約書のファイルがメールで届きます。この例では、当事者AとBのデジタル署名を用いない代わりに、二要素認証や利用者のアクセスログなどを使い、本人確認や意思の確認が行われます。

参考文献:国立国会図書館 調査と情報―ISSUE BRIEF― No. 1135